サイトトップにもどる

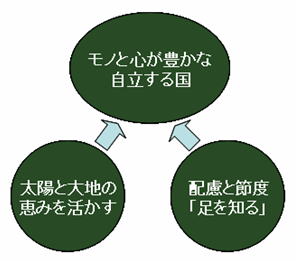

◆「3つのテーゼ」にまとめる。

ここまでの歴史の先端の「今」は、まさに八方ふさがりの中で、実に1100年ぶりに迎えた今回の大震災がまったなしの行動のトリガーになっている。なにも「新生日本」の姿を公論の結果として待つ訳はない。とにかく今でも分かる事をベースに考えてみたい。

①「安全と安心」;衣・食・住と自由な移動の4つがまず保証される事がベーシックな「モノ」の案件である。

②「自立する国」;他国に依存しない(他も巻き込まない)ことが、心の自由や独自の文化などの「質」の内容である。

③「足を知る」;これは自らの「心のありよう」の問題であり、一番高度で重要な目標かもしれない。

技術立国が全てのカギ

◆今から鎖国をして我慢生活をするのか?

なにも国交断絶をして鎖国をすぐに始めようとするわけではない。中学生の頃知った、英人ラドヤード・キップリング(1907ノーベル賞)の遺したことばに"East is East, West is West"(東は東、西は西)がある。私の解釈は、「互いにちがいを認めても、非難することも、媚びを売ることもない」となる。

生きていく上で「戦略的互恵」のごとく他国との連携を前提とするよりも、新生日本の進路の先に視点をおいて、まずこの「島」自身の可能性を、自らの技術で高める事を第一優先することである。